Tatsächlich gelesen: Heidi (Johanna Spyri)

Wer in den späten 1990ern und frühen 2000er Jahren großgeworden ist, kam um die Anime-Serie „Heidi“ (die tatsächlich schon 1974 […]

Geschätzte Lesezeit: 9 Minuten

Claudio Biesele | unsplash

Claudio Biesele | unsplashWer in den späten 1990ern und frühen 2000er Jahren großgeworden ist, kam um die Anime-Serie „Heidi“ (die tatsächlich schon 1974 erschien und immer wieder mit großem Erfolg ausgestrahlt wurde) kaum herum. Für die einen unerträglich flippig, für die anderen ein unerklärliches „Zuhause“-Gefühl auslösend, ist doch für alle der Ohrwurm des Intros die wahrscheinlich konstanteste Erinnerung daran. (Sorry schon einmal dafür!) Vielleicht ist seitdem aber auch nur die Frage geblieben, was eigentlich ein Öhi ist oder warum er so heißt. Diese und ähnliche Fragen schossen mir jedenfalls durch den Kopf, als ich das Buch aus meinem Regal zog.

Also das Buch ist ja viel besser als der Film…

Um die Serie soll es hier nämlich gar nicht gehen, denn sie basiert auf einer literarischen Vorlage. Beziehungsweise zwei Vorlagen, denn das Buch „Heidi“ von Johanna Spyri besteht aus zwei Teilen.

Teil eins

„Heidis Lehr- und Wanderjahre“ (1880): Das Kind Heidi kommt zum „Alm-Öhi“ auf die – nunja – Alm und verzaubert in ihrer naiven, unerschrockenen Art alle um sie herum. Nicht zuletzt Peter, den etwas älteren Sohn der Nachbarn, der zur Sommerzeit eine Herde Ziegen auf die Almwiesen treibt. Durch verschiedene Umstände wird sie nach Frankfurt gebracht, um dort Gesellschafterin von Klara Sesemann zu sein. Klara ist ein etwas älteres Kind mit einem undefinierten Schwächeleiden, das auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Hier lernt Heidi neben Lesen und Schreiben auch Heimweh, Gebet und gesellschaftliche Konventionen kennen. Da ihr diese veränderte Umgebung körperlich und seelisch zusetzt, wird Heidi zurück auf die Alm geschickt, wo sie auch den Öhi zu Gott, zur Kirche und damit zur Dorfgemeinschaft zurückführt.

In nahezu allen Begegnungen mit anderen Menschen spielt das Erzählen in diesem Teil eine große Rolle. Die blinde Großmutter von Peter freut sich über Heidis Schilderungen und Klara erscheint die Alm durch die bunten Berichte ihrer Freundin so bekannt, als wäre sie bereits selbst dort gewesen. Doch das kommt erst noch….

Teil zwei

Nämlich im zweiten Teil. Dieser trägt den Titel „Heidi kann brauchen, was sie gelernt hat“ (1881), wird heute zumeist gemeinsam mit Teil 1 publiziert und verweist dadurch schon deutlich auf den Wissenszuwachs des Kindes und weniger auf dessen Ortswechsel. Heidi teilt nicht nur ihr neu gewonnenes Wissen wie Lesen oder Gottvertrauen mit Peter und dem Alm-Öhi, sie teilt auch ihre zurückgewonnene Lebensfreude mit Peters Großmutter, ihren neuen Besitz mit Brigitte, Peters Mutter, und bereichert somit die Menschen in ihrem Umfeld.

Insgesamt lernt Heidi – entgegen dem Untertitel – selbst eher Selbstvertrauen, Intellektuelles und Spirituelles. Sie verändert sich selbst kaum, sondern zeigt vielmehr die Lebensumstände der sie umgebenden Personen an. Indem sie beispielsweise der Großmutter ihr bekannte Verse vorliest, lässt Heidi sie gedanklich in eine andere Zeit zurückreisen; ein Text kann folglich neben Wissen indirekt auch Emotionen transportieren. In diesem Teil der Geschichte liegt der Fokus insgesamt weniger auf dem Erzählen und vielmehr auf dem eigenen Erleben. Ein befreundeter Arzt, Klara und ihre Großmutter reisen selbst auf die Alm und können dadurch dessen „heilsame“ Wirkung selbst bezeugen.

Und heute?

Wer das Buch heute liest, muss nicht recherchieren, um herauszufinden, dass die Autorin Johanna Spyri, die im 19. Jahrhundert in der Nähe von Zürich lebte, die Handlung in einer ähnlichen Umgebung ansiedelte. Ihre Sprache, mit der sie die Ziegen „Schwänli und Bärli“ und den Ort am Fuß des Berges, auf dem die Alm des Öhi steht, als „Dörfli“ bezeichnet, vermittelt neben den Landschaftsbeschreibungen und genaueren Bezeichnungen wie „Mayfeld“ oder „Basel“ unmissverständlich, dass es sich um die Schweiz handelt. Zwar spielt die Handlung in einer Zeit der Pferdefuhrwerke und Eisenbahnen, der beginnenden Industrialisierung also, trotzdem erscheint sie durch ihre Abgeschiedenheit einigermaßen zeitlos. Die Begeisterung, die Menschen mit viel sozialer Energie und Empathie begleitet, wird in der Geschichte nicht nur konserviert, sondern bis zu uns transportiert.

Zusätzlich zur bildhaften Sprache sorgt die Betonung der Sensorik wie Sehen, Riechen oder Fühlen, dass wir beim Lesen diese Perspektive einnehmen können und selbst zum begeisterten – etwas naiven – Kind werden. (Ein kleiner Nerd-Fakt am Rande: Die Erstausgabe erschien wahrscheinlich ganz ohne Illustrationen. Und das, obwohl Heidi in ihrer Geschichte erst durch ein Buch mit „prächtigen bunten Bildern“ zum Lesenlernen motiviert wurde. Meiner Meinung nach fällt das bei Spyri jedoch kaum ins Gewicht.)

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?

Was schon vor dem Jahr 2025 aufgefallen sein dürfte, ist die Bandbreite verschiedener Frauenfiguren, die Spyri ihrer Titelheldin beiseitestellt: Sie reichen von stark, selbständig und zugewandt bis hin zu solchen, die in jeweils unterschiedlichen Phasen mit ihren Lebensumständen zurechtkommen (müssen) und dies auch tun (!). Auch die Männer – von gelehrt über einfältig bis eigenbrötlerisch – sind insgesamt gutmütig. So wird auch die Verbindung von Vätern zu ihren Töchtern, selbst wenn diese krank oder verstorben sind, als liebevoll dargestellt. Getreu dem widmenden Untertitel des Buches „Eine Geschichte für Kinder und auch für Solche, welche die Kinder lieb haben.“

Die Figuren im Buch folgen diesem Motto. Heidi wird deshalb von anderen nicht missachtet, weil sie ein Kind ist, sondern weil sie von jenen als ungebildet aufgefasst wird. So wird das abweisende Verhalten einer Angestellten des Hauses Sesemann erklärt:

„Sie [Tinette] sprach niemals mit der ungebildeten Heidi, denn sie war ihr zu gering.“

Johanna Spyri: Heidi, „Für die Jugend neu bearbeitet von Dr. Hans Hecke“, Sonderausgabe vom Tosa Verlag, Wien, o. J., S. 104

Im idealisierenden Fokus der Handlung steht das einfache Leben auf der Alm, wo eher einfache Menschen durch die Lösung einfacher Probleme einfach Glück haben. Zum Beispiel erfährt Heidi durch mehrere Besuche bei der benachbarten, etwas weiter entfernten Hütte, in der Peters Mutter und Großmutter leben, dass die Herbststürme der alten erblindeten Dame große Angst einjagen, weil die Hütte dann laute Geräusche macht. Sie bittet den handwerklich geschickten Öhi, die Hütte zu reparieren, woraufhin er antwortet:

„Ja, Heidi, wir wollen machen, daß es nicht mehr so klappert bei der Großmutter.“

Johanna Spyri: Heidi, „Für die Jugend neu bearbeitet von Dr. Hans Hecke“, Sonderausgabe vom Tosa Verlag, Wien, o. J., S. 42

Dass die Almbewohner durchaus unterschiedlichen Gemüts und Intellekts sind, zeigt sich auch in ihrem Umgang mit Naturphänomenen: Als Heidi ihren ersten Sonnenuntergang hoch in den Bergen erlebt, ruft sie Peter aufgeregt zu:

„Oh sieh, jetzt werden sie rosenrot! Sieh den mit den hohen, spitzigen Felsen! Wie heißen sie, Peter?“ „Berge heißen nicht“, erwiderte er.

Johanna Spyri: Heidi, „Für die Jugend neu bearbeitet von Dr. Hans Hecke“, Sonderausgabe vom Tosa Verlag, Wien, o. J., S. 31

Der Öhi reagiert später am Abend ganz anders auf dieses Erlebnis.

„Siehst du“, erklärte der Großvater, „das macht die Sonne: Wenn sie den Bergen gute Nacht sagt, dann wirft sie ihnen noch ihre schönsten Strahlen zu, daß sie sie nicht vergessen, bis sie am Morgen wiederkommt.“

Johanna Spyri: Heidi, „Für die Jugend neu bearbeitet von Dr. Hans Hecke“, Sonderausgabe vom Tosa Verlag, Wien, o. J., S. 33

Peter wird wiederholt und sehr deutlich als simpel dargestellt:

„Peter, ich weiß etwas!“ rief sie ihm entgegen.

„Sag’s“, gab er zurück.

„Jetzt mußt du lesen lernen“, lautete die Nachricht.

„Hab’s schon getan“, war die Antwort.

„Ja, ja, Peter, aber so mein‘ ich es nicht“, ereiferte Heidi; „ich meine so, daß du es nachher kannst.“

Johanna Spyri: Heidi, „Für die Jugend neu bearbeitet von Dr. Hans Hecke“, Sonderausgabe vom Tosa Verlag, Wien, o. J., S. 148

Aber auch er entwickelt sich mit Heidis Hilfe weiter. Am Beispiel des Lesenlernens werden verschiedene Ansätze von Pädagogik nicht nur aufgezeigt, sondern auch herausgestellt, dass deren Erfolg von individuellen Faktoren abhängt: Nicht alle lernen mit der gleichen Methode gleich gut oder sind auf dieselbe Art motivationsfähig.

Gott und die Welt

Gerade der zweite Teil der Erzählung ist aus heutiger Sicht deutlich christlich aufgeladen. Da dies aber eher phasenweise vorkommt, bleibt es meiner Meinung nach quantitativ erträglich und lässt sich als Teil der Ideologie des gespeicherten Zeitgeistes lesen. Neben der Tatsache, dass uns so etwas heute beim Lesen auffällt, ist interessant, welche Umstände spirituell erklärt werden.

„Man muß alles dem lieben Gott sagen, wenn man gar nicht mehr weiß, was machen“, sagte Heidi zuversichtlich. „Ja, das ist schon ein guter Gedanke, Kind“, bemerkte der Herr Doktor. „Wenn es aber von ihm selbst kommt, was so ganz traurig und elend macht, was kann man da dem lieben Gott sagen?“

Heidi mußte nachdenken, was dann zu machen sei; sie war aber ganz zuversichtlich, daß man für alle Traurigkeit eine Hilfe vom lieben Gott erhalten könne.

„Dann muß man warten“, sagte sie nach einer Weile mit Sicherheit, „und nur immer denken: Jetzt weiß der liebe Gott schon etwas Freudiges, das dann nachher aus dem anderen kommt; man muß nur ein wenig still sein und nicht weglaufen. Dann kommt auf einmal alles so, daß man ganz gut sehen kann, der liebe Gott hatte die ganze Zeit nur etwas Gutes im Sinn gehabt.“

Johanna Spyri: Heidi, „Für die Jugend neu bearbeitet von Dr. Hans Hecke“, Sonderausgabe vom Tosa Verlag, Wien, o. J., S. 138

Neben dem Vertrauen in diese übermenschliche Entität wird die Wahrnehmung und Akzeptanz von – auch negativen – Emotionen auch durch die Reaktionen anderer Figuren vermittelt: Es ist in Ordnung, frustriert zu sein oder Angst zu haben. Dies lernen in der Geschichte nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Frauen und Männer. Innensichten in die Gefühlswelten und -gründe werden durch zeitweise Perspektivwechsel hergestellt und damit auf erzählerischer Ebene Heidis Empathie dargestellt. Dabei traut Spyri den Lesenden mehr zu als dem Kind Heidi und schafft auf diese Weise eine sanfte Distanz zu ihrer etwas naiven Titelheldin.

Was mich darüber hinaus überrascht hat, ist der klare und eindeutige Zusammenhang zwischen Psyche und Körper, der im seelischen und körperlichen Leiden verschiedener Figuren ausbuchstabiert wird. Dass Klara auf der Alm durch die „Kraft der Natur“ (in Form von Ziegenmilch, frischer Luft und Sonnenschein) und wiederholtes Üben „geheilt“ wird, scheint hingegen recht romantisierend verklärt, passt dadurch aber besser zu den gelernten Fähigkeiten der kleinen Heldin, Überzeugungen von anderen nicht einfach so hinzunehmen.

Neben der verbindenden Wirkung von Erzählen und dem Teilen von Erlebtem spielt auch das selbstlose Geben eine große Rolle. Wann immer Heidi etwas hat, das sie nicht selbst braucht, verschenkt sie es an andere, die es benötigen: Ob Zeit, Brötchen oder Hut wird damit die Vergänglichkeit dieser Güter angedeutet. Heidi ist stets begeistert darüber, diese weitergeben zu können und erfreut sich am Glück der anderen.

Fazit

Die Geschichte von Heidi ist meiner Meinung nach heute – und ganz besonders in grauen, dunklen Wintermonaten – noch immer mit Gewinn zu lesen. Sie hält die eine oder andere Reise für uns bereit, sei es in die Schweiz, die Vergangenheit oder die eigene Kindheit. Dadurch kann das Buch ein heimeliges „Ankommen“-Gefühl vermitteln, das zeigt, wie aktuell die meisten der Werte noch sind. Von der Handlung abgesehen, könnte man Spyris Erzählung auch als Weihnachtsgeschichte mit Sommerwind und Blumenwiese bezeichnen. Ich jedenfalls werde in den nächsten Monaten testen, ob ich diese Meinung bei mehr Tageslicht und wärmeren Temperaturen immer noch vertrete und kann nur jedem empfehlen, dem Buch eine Chance zu geben. Gegenüber der Serie erklärt es unter anderem, wieso der Öhi von allen so genannt wird:

„Er konnte doch nicht der wirkliche Oheim von sämtlichen Dorfeinwohnern sein. Da aber alle ihn so nannten, tat sie es auch und nannte den Alten nie anders als Öhi, was in der Gegend für Oheim gilt.“

Johanna Spyri: Heidi, „Für die Jugend neu bearbeitet von Dr. Hans Hecke“, Sonderausgabe vom Tosa Verlag, Wien, o. J., S. 11

Wer den Text lesen möchte, aber keinen Platz für ein weiteres Buch hat, kann hier darauf zugreifen.

Unterstützen

Wenn dir der Beitrag gefallen hat, würden wir uns über eine kleine Spende freuen.

Noch mehr Stories? Folge seitenwaelzer:

Lena Hortian

Ich mag gutes Essen (wer tut das nicht?) und treibe tatsächlich gerne Sport, obwohl mein Schweinehund da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Zeitgleich studiere ich Literatur und Medien. Meine Wahlheimat Münster ist für das alles und noch viel mehr zum Glück bestens geeignet, auch wenn ich mir als Rheinländerin hier noch ein paar Berge wünsche.

ChatGPT

ChatGPT Tatsächlich gelesen: Pnin (Vladimir Nabokov)

© LEONINE Studios | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. | © Apple TV+

© LEONINE Studios | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. | © Apple TV+ Filme 2025 – Part 2

© 2024 CHAPTER 2 – PATHE FILMS – M6 FILMS – FARGO FILMS | © Paramount Pictures | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

© 2024 CHAPTER 2 – PATHE FILMS – M6 FILMS – FARGO FILMS | © Paramount Pictures | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Filme 2025 – Part 1

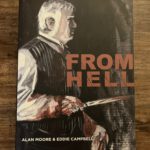

Dominik Schiffer | seitenwaelzer.de

Dominik Schiffer | seitenwaelzer.de Tatsächlich gelesen: From Hell (Alan Moore & Eddie Campbell)

Tags: Alm-ÖhiAlpenAnimeBergegrüne Wiese und SonnenscheinHeidiKinderbuchKinderliteraturKindheitLesenLiteratur