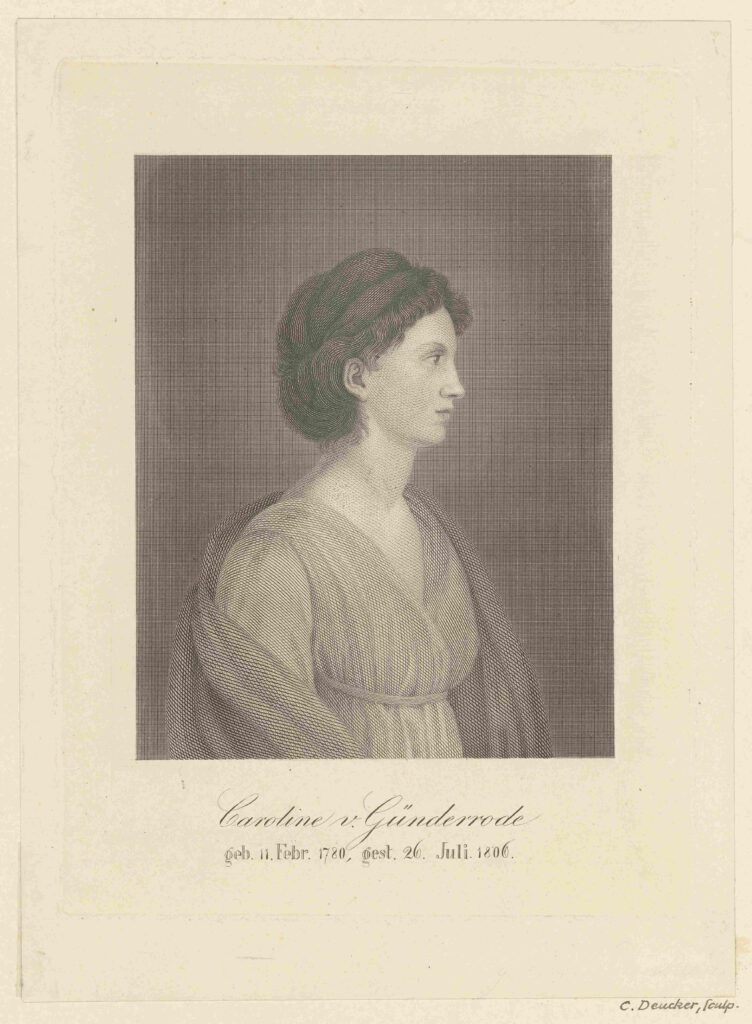

Karoline von Günderrode – Rebellin mit Feder und Papier

Karoline von Günderrode: Die rebellische Dichterin, die traditionelle Geschlechterrollen ihrer Zeit herausforderte.

Geschätzte Lesezeit: 6 Minuten

Historisches Museum Frankfurt

Historisches Museum FrankfurtAls wir in einem Literaturseminar Autorinnen aus der Epoche der Romantik auflisten sollten, kam mir keine einzige Autorin sofort in den Sinn. Dies machte mich nachdenklich und mir wurde erneut bewusst, wie sehr mein Germanistikstudium und auch der Deutschunterricht in der Schule auf Werke männlicher Autoren fokussiert war. Der Grund dafür ist jedoch ganz simpel: Frauen wurden in den letzten Jahrhunderten systematisch aus der Literaturgeschichte verdrängt. Die Germanistin Barbara Becker-Cantarino schreibt dazu in ihrem Buch Der lange Weg zur Mündigkeit:

„Mythen sind zählebig, besonders in der Literaturgeschichte; die Vernachlässigung der von Frauen geschriebenen Literatur und ihr Ausschluß aus der offiziellen Literaturwissenschaft in Lehre und Forschung haben weitreichende, verheerende Folgen gehabt: viele Texte von Frauen sind überhaupt nicht oder nicht mehr zugänglich; die meisten Autorinnen sind nur dem Namen nach bekannt, ihre Texte so gut wie unbekannt, oder sie sind mit vorgefaßtem Frauenbild, wie eine Frau, und besonders eine gelehrte oder eine schreibende Frau zu sein habe, beurteilt und verurteilt worden […].“

Becker-Cantarino, B. (1987): Der lange Weg zur Mündigkeit: Frau und Literatur (1500 – 1800). Stuttgart: Metzler, S. 4f.

Rebellin mit Feder und Papier

Die Literaturgeschichte wurde (und wird) glücklicherweise immer wieder revidiert, sodass auch stetig mehr Frauen darin Beachtung finden. Besonders herausfordernd war die Situation für Autorinnen des 19. Jahrhunderts. Ihre Präsenz in den Literaturgeschichtswerken verdanken sie der Tatsache, dass sie Wege und Strategien fanden, ihre Texte zu veröffentlichen. Eine dieser Autorinnen war Karoline von Günderrode, eine junge Dichterin der Romantik, die sich gegen die männlich-dominierte Welt auflehnte, indem sie sich an Themenbereiche heranwagte, die männlichen Autoren vorbehalten waren. Ab den 1970er Jahren wurde ihr Werk und ihre Biographie wieder intensiver untersucht und gewürdigt, insbesondere im Kontext der feministischen Literatur- und Kulturwissenschaften.

Was war so skandalös an Günderrodes Texten?

Um 1800 wurde die literarische Welt von Männern dominiert. Der Begriff des Autors oder des Kulturschaffenden war mit Weiblichkeit nicht vereinbar. Die Gabe zur stilistischen Gestaltung eines Textes traute man der Frau nicht zu. Das Schreiben wurde ihr jedoch nicht gänzlich verboten. Sie durften zwar schreiben, jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen. Sie mussten die Erlaubnis ihres Ehemanns einholen und sich, was die Texte betraf, an strenge Restriktionen halten. Die Texte aus weiblicher Feder – überwiegend Romane, Wochenzeitschriften oder Musenalmanache* – mussten besonders tugendhafte Frauen darstellen, die sich durch ihre Empfindungen, Schönheit und Grazie auszeichnen: Frauen, die sich aus damaliger Sicht besonders „weiblich“ verhielten – sprich: nicht aggressiv, nicht dominant – vor allem leise und zart. Die Texte sollten von einem möglichst breiten weiblichen Lesepublikum rezipiert werden, damit dieses lernt, wie sich die „ideale“ (Ehe)frau verhalten soll.

*Musenalmanache sind periodische Veröffentlichungen literarischer Werke (meist Gedichte). Sie bieten verschiedenen Autor:innen eine Plattform, um ihre Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Experimentieren mit den Rollenbildern

Günderrode schwebte anderes vor. Anstatt tugendhafte und zarte Frauen darzustellen, experimentierte sie in ihren Texten mit den damaligen Rollenbildern. Die Autorin ignorierte die gängigen Erwartungen an ihr Geschlecht und strebte stattdessen nach der gleichen künstlerischen Freiheit wie ihre männlichen Kollegen. In einem Brief an ihre Freundin Gunda Brentano schrieb sie: „[…] ich bin ein Weib, und habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft“. Diese Begierde – dieses innere Verlangen und die Sehnsucht, ebenfalls wie ein Autor agieren zu können – brachte sie auch in ihren Texten zum Ausdruck.

Sie schrieb Dramen und Gedichte, in denen sie weibliche Figuren in den Mittelpunkt stellte, die sich aus damaliger Sicht typisch männlich verhielten. In ihrem Dramolette Mora kämpfte die weibliche Hauptfigur zum Beispiel als Mann gekleidet gegen den Nebenbuhler ihres Geliebten und stirbt für ihn einen Heldentod. Diese Art von Heldengeschichten waren um 1800 ein absolutes Tabu für Frauen, da kriegerisches oder aggressives Verhalten nicht dem Weiblichkeitstypus entsprachen. Die Erzählung Timur handelt von Thia, die sich an ihrem Geliebten Timur rächt, da er ihren Vater umgebracht hat. Eine Frau, die Rache begeht und sich anschließend selbst ermordet – damals ein großer Skandal. Auch Günderrodes Zuwendung zur dramatischen Form sorgte für Aufregung – eine Textform, die aufgrund der oft düsteren und ernsten Themen wie Tod oder Rache damals nur Männern erlaubt war.

Non-binäres Geschlechterkonzept

Günderrode verleiht ihren weiblichen Figuren nicht nur männliche Eigenschaften, sondern lässt diese auch mit weiblichen Merkmalen verschmelzen. Ihre Figuren können sowohl zart als auch aggressiv, schön und zugleich dominant sein. Durch das Experimentieren mit solchen Rollenbildern vertritt die Autorin ein non-binäres Geschlechterkonzept und ist damit für ihre Zeit äußerst progressiv. Das Schreiben wurde für Günderrode somit zu einem Fluchtraum, in dem die gesellschaftlichen Schranken der Frau nicht mehr existieren. Unter den Pseudonymen Tian und Ion konnte sie ihr Geschlecht verbergen und letztendlich ihre Schriften veröffentlichen. Günderrode wird damit zur Vorreiterin der emanzipierten weiblichen Autorschaft zu einer Zeit, in der der Begriff des Feminismus noch nicht existiere. Dass Günderrode hinter den Texten steckte, war irgendwann jedoch kein Geheimnis mehr. In einer anonymen Rezension über ihre Sammlung Gedichte und Phantasien hieß es:

„Möchte die Verfasserin doch die Bitte eines ihr unbekannten Freundes hören, […] möge sie sich nie gewaltsam heben, nie in die Tiefen einer finstern Mystik versinken, und lieber in der ihr eigenen Sphäre des innigen Gefühls, der schönen und zarten Darstellung bleiben: sie wird desto reizender dichten, je freier sie es thut.“

Von Günderrode, K. (1991): Sämtliche Werke und ausgewählte Studien, Bd. 3, (Hrsg.: Morgenthaler, W.). Basel: Stroemfeld Verlag, S. 62f.

Günderrode konnte sich in ihrer Zeit nur bedingt literarisch entfalten, da sie nicht nur eingeschränkten Zugang zu Bildung hatte, sondern auch zu literarischen Kreisen. Es sollte noch weitere 120 Jahre dauern, bis Autorin Virginia Woolf in ihrem Werk A Room of One’s Own ein „ein eigenes Zimmer“ – kreativ und finanziell – für Frauen in der Literatur fordert. Erst dann würden sie die Möglichkeit erhalten, sich ohne soziale und wirtschaftliche Einschränkungen kreativ zu entfalten. Günderrode war in ihrer Zeit noch gezwungen, ihr Geschlecht zu verschleiern, um als Autor (ja, nicht als Autorin) anerkannt zu werden.

Die Grenzen ihrer schriftstellerischen Möglichkeiten und der Druck gesellschaftlicher Erwartungen machten Günderrode zu schaffen: Im Alter von nur 26 Jahren erdolchte sie sich am Rheinufer im Rheingau. In einem großen Teil der Publikationen über ihr Leben wird dieser mit der unglücklichen Beziehung zum Autor Friedrich Creuzer begründet. Mit Blick auf die damalige Zeit ist es dabei viel interessanter, dass Günderrode mit dem Dolch eine männlich konnotierte Suizidmethode wählte und damit selbst im Tod die Geschlechterrollen umkehrte. Zurück hinterlässt die Autorin ein Erbe als rebellische Dichterin und Romantikerin, das für die feministische Literaturwissenschaft von großer Bedeutung ist.

Filmtipp zum Thema weibliche Autorschaft

Die beiden Filme Mary Shelley (2017) und Colette (2018) thematisieren die Herausforderungen von Autorinnen in einer von Männern dominierten Welt und zeigen den persönlichen und kreativen Kampf der Frauen um Anerkennung und Selbstbestimmung.

Quellen

Becker-Cantarino, B. (1987): Der lange Weg zur Mündigkeit: Frau und Literatur (1500 – 1800). Stuttgart: Metzler.

Hilmes, C. (2017): Unbotmäßig: Karoline von Günderrodes literarische Inszenierungen der „Jungfrau in Waffen“, in: Jahrbuch Des Freien Deutschen Hochstifts, 2017, S. 147–168

Kroll, R. (2010): Autorin, weibliche Autorschaft, Frauenliteratur. Betrachtungen zu schreibenden und „geschriebenen“ Frauen, in: Schlicht, C. (Hrsg.): Genderstudies in den Geisteswissenschaften: Beiträge aus den Literatur-, Film- und Sprachwissenschaften. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr, S. 39–53

Von Günderrode, K. (1990): Sämtliche Werke und ausgewählte Studien, Bd. 1, (Hrsg.: Morgenthaler, W.). Basel: Stroemfeld Verlag

Von Günderrode, K. (1991): Sämtliche Werke und ausgewählte Studien, Bd. 3, (Hrsg.: Morgenthaler, W.). Basel: Stroemfeld Verlag

Woolf, V. & Shiach, M. (2008): A room of one’s own. Reissued. Oxford: Oxford Univ. Press.

Unterstützen

Wenn dir der Beitrag gefallen hat, würden wir uns über eine kleine Spende freuen.

Noch mehr Stories? Folge seitenwaelzer:

Laura Klöppinger

... hat Anglophone Studies und Germanistik im Bachelor und Master studiert. Liebt das Schreiben, Gitarre spielen und neue Städte zu erkunden. Immer neugierig auf persönliche Geschichten aus dem echten Leben.

ChatGPT

ChatGPT Tatsächlich gelesen: Pnin (Vladimir Nabokov)

© LEONINE Studios | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. | © Apple TV+

© LEONINE Studios | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. | © Apple TV+ Filme 2025 – Part 2

© 2024 CHAPTER 2 – PATHE FILMS – M6 FILMS – FARGO FILMS | © Paramount Pictures | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

© 2024 CHAPTER 2 – PATHE FILMS – M6 FILMS – FARGO FILMS | © Paramount Pictures | © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Filme 2025 – Part 1

Dominik Schiffer | seitenwaelzer.de

Dominik Schiffer | seitenwaelzer.de Tatsächlich gelesen: From Hell (Alan Moore & Eddie Campbell)

Tags: AutorinBücherentwicklungGermanistikGeschichteKaroline von GünderrodeLiteraturProzessRomantikTrend